【緊急事態?】ウッドショック発生してます!

【緊急事態??】

ウッドショック発生してます。

現在、住宅業界全体で話題になっている事があります。

それは「ウッドショック」と呼ばれるもので、3月ごろから木材の供給が減ってきた・価格が上がってきたというお話は噂として少しづつ話題になっていましたが、4月に入り突然顕在化してきたもの、ということです。

簡単に表すならば「木がなくて材料が作れないので着工出来ない事が増えてきそうだ!」ということ。具体的に今困ってどうしようもない、ということではなかったのですが、少しづつその影響が表れて弊社でも今後の対応を協議しないといけない段階になって参りました。

【なぜこんなことになったのか?】

今回のウッドショック、理由としては様々な要因が重なっているのも事実ではありますが、大きな部分では世界的な新築住宅ブームが背景にあると言われています。ただ、この根本原因として新型コロナウィルスの影響が非常に大きかったということが分かっています。

今回の新型コロナウィルスによる社会に与える影響は非常に大きく、私たちの生活環境を一変させました。日本だけではなく世界で変化があり、ロックダウンによる影響で海運業の混乱からの輸送費高騰を皮切りにおうち時間が増えた影響と経済回復を見越した世界全体の株高による余剰金の発生などによる戸建て住宅の需要が大幅に増加による木材そのものの価格の高騰が起こりました。

その後アメリカなどで自国内の材料消費のため輸出を制限したうえに、経済回復をしてきた中国が各国から木材を高値で買い占める事で日本などの国で木材を輸入出来なくなったということが起こりました。

これが顕在化してしまった結果、今回のウッドショックといわれる事態になりました。

【今後の見通し】

どうやら今回は長期化の様相で今後の見通しはすぐには立たないだろう、との大方の見方です。そうなると、末端にある地場でおうちを建てているメーカーにも材料費高騰により建築費そのものが上昇し、材料が入らない事により着工が出来ない仕事が増えてくる可能性が増えてくるという見方です。

【ではどうするか?】

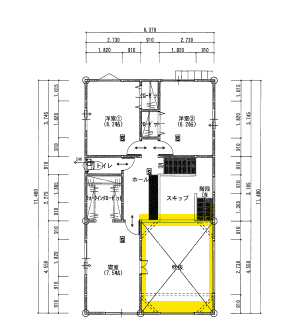

弊社では、日ごろから「無駄のない家作り」をモットーとした設計を行っています。ここではウッドショック後の新築住宅にフォーカスしてどのようにするといいのか?を考えてみました。

1.小さな住まい

当然といえば当然ですが、大きな家は材料が非常に多く使われます。ただ、これを機に本当にその大きさは必要なのか?自分たちの生活で必要な事は何なのか?を見直すいい機会になると思います。

以前弊社では、「福井の9坪ハウス」で実際に小さな家での生活をご提案しました。そこでは小さな家でも工夫により楽しく暮らせるということをご提案し、実際に生活する中で大きなメリットを感じて頂けることが出来ました。

ミニマルデザインを家にも取り入れる時代が近づいてきたのかもしれません。

2.シンプルな住まい

和風住宅など形が複雑なおうちは見た目にも重厚感があり、好まれる形です。ただ、住まい続けるうえでメンテナンス頻度が増えたり一度の費用が大きくなりがちなど、複雑な形が故のデメリットもあるかと思います。

そこで、見た目をシンプルにモダンなデザインを取り入れる事でメンテナンスの費用も抑えられ、複雑な材料を使わずコストにも好影響でいられるというメリットを最大限にする方法があります。

住み出すとどうしても発生するメンテナンス。

・外壁の再塗装 ・・・15年

・クロスの張替え・・・10年

・水回りのメンテ・・・20年

…etc

などなど、一例ではありますがこのような内容のメンテナンスが住んでいると発生していくのも事実です。シンプルな形、小さな家づくりを行う事でこういった事に対し低コストで対応できるようになるというメリットが大きいと思います。

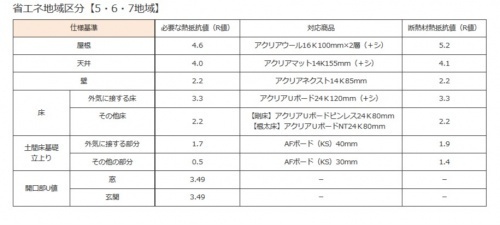

3.住宅ローン減税など、もらえる補助は徹底的に利用する

弊社でのご相談で大きな部分で資金のお話は当然あります。ただ、意外と皆様の中でも把握していない、検討によっては取得可能な補助金を逃している、住宅ローン減税を最大限利用できていない、最近ですと住まい給付金やエコポイントの取得が出来ないなどもったいない!という事も多々あります。

そこで、資金計画の段階で補助金制度や支援などの内容をご相談頂き無駄のない資金計画を作成する事が必要になります。

FPさんなどにご相談いただく、担当営業がそういった点に詳しいか確認する、銀行でも聞いてみる、各市町村などの自治体へ直接質問してみるなど、色々な方法で情報収集が出来ると思います。

ご不安があれば担当が親身になって探してくれるかどうかなどは良く見た方が良いかもしれません。

【まとめ】

まだまだ情報も錯綜していますが、業界全体で話題になっていることは間違いありません。

今後の家作りをしていく中でご不安になる点も多くあるかと思いますので、この記事の中でも新しく感じた事は更新していきたいと考えています。

コロナ渦により多くの方に多くの影響が出たために、ついにこのような部分にまで影響が来たんだな、という事と日本の経済力はやはり落ちてしまったのかな、という風に思えて仕方がありません。ですが、地場の会社ならではのご提案などまだまだ対応出来る事がありますので、不安だなと感じたら一度ご相談いただく事をお勧め致します。