{お家の}アフターフォローメンテナンス

コンプリートホームの

アフターフォローメンテナンス

家が建つまでは、新しい暮らしを思い浮かべ

楽しい気持ちになれますよね。

せっかく建てたお家

永く快適に住み続けられるように

コンプリートホームでは

アフターフォローメンテナンスというサポート体制で

お施主様やご家族皆さんが安心して暮らし続けられるために

万全の対策をとっています。

暮らし始めてから気になることがあれば

お気軽にご連絡ください☆

ブログ

コンプリートホームの

アフターフォローメンテナンス

家が建つまでは、新しい暮らしを思い浮かべ

楽しい気持ちになれますよね。

せっかく建てたお家

永く快適に住み続けられるように

コンプリートホームでは

アフターフォローメンテナンスというサポート体制で

お施主様やご家族皆さんが安心して暮らし続けられるために

万全の対策をとっています。

暮らし始めてから気になることがあれば

お気軽にご連絡ください☆

育児から介護まで全てのライフステージに寄り添える家

コンプリートホームのサステナブル住宅「グラットン」

コンプリートホームの「グラットン」は、サステナブル建築を踏まえ

家の長寿性・安全性、暮らす人の健康性・快適性に着目しました。

コンプリートホームではサステナブル建築を踏まえ 環境に優しく

持続可能な「スケルトン・インフィル構造」を採用

~スケルトン・インフィル構造とは~

●建物のスケルトン(柱・梁・床等の構造躯体)と インフィル(住戸内の内装・設備等)とを 分離した工法

●スケルトン・インフィル構造のメリット

・大規模なリフォームや立て替えをせず間取り変更が出来る ・長く快適にすごせる(設備交換が容易)

・世代に渡って住宅を受け継ぐことが出来る

{グラットン プラン例}

車椅子利用者と介助者の方どちらも安心して生活を楽しめる設計

1.スロープ 雨・雪の影響を受けない屋根付きスロープと引き戸の玄関ドア

2.ホール ホールから各室内へスムーズに移動できます。

3.ウッドデッキ 天気の良い日はウッドデッキに出て気分リフレッシュ

4.LDK 車椅子の移動を妨げない、ゆったり動き回れる動線

5.洗面脱衣所 トイレ・洗面・脱衣所 車椅子利用者と介助者が同時に入れるようスペースを広く確保

〈各部屋の移動については引き戸〉

これから家を建てる方、リフォームをお考えの方は

サステナブル住宅「グラットン」もご注目くださいね!

コロナ禍になり3年経過…

はじめは珍しかったリモートワークも

今ではひとつの働き方として認識されるようになってきました。

コンプリートホームでもワークスペースとして 活用できる家を建ててきましたので

施工例としてご紹介いたします!

ぜひおウチづくりのアイデアとして 参考にしてみてください☆

{ワークスペース候補その1}

階段下

階段下のデッドスペースを書斎やパソコンコーナーなど

落ち着ける空間として活用する方法です

{ワークスペース候補その2}

リビング、ダイニングの一部を利用

リビング、ダイニングのスペースに 作業が行える場所を設けることも可能です。

調理時間の待ち時間(例えば煮込み料理中など)に メールチェックしたり、

時間を有効活用できます。

{ワークスペース候補その3}

スキップフロア(中2階)

1階と2階の中間に設けた、中2階。

広さが確保出来る場合は一部を書庫スペースに。

{設計段階でワークスペースを取り入れましょう}

家族が感じられる場で

仕事が出来るリモートワーク。

集中したいときはドアを閉めて外部の音を制御したり、仕事で使わなくなっても お子様の勉強部屋や

趣味の作品づくりなどにも 様々な使い方として活用できます!

コンセプトの決め方

こんにちは!

今回は、一番楽しくて難しいコンセプトの決め方をご紹介します。

一例ではありますが、新築もイメージが沸きづらい…などあるかと思いますのでご参考になると幸いです。

<font size="3"><b><u>まとめ</u></b><font>

<font color="red">

・カテゴライズすると後々楽になる。

・イメージはまず言語化する事。

・オシャレな家具屋さんに行ってみよう。

・必ず実際に建っている建物を見てみよう。

</font>

<font size="3"><b><u>目次</u></b><font>

・求める雰囲気を決める

・色のイメージを決める

・置きたい家具を考える

・住んでいる自分をイメージする</font></font></font></font>

まず最初に雰囲気を言語化する

<font size="3"><b><u>求める雰囲気を決める</u></b><font>

・男前デザイン、北欧風、和風、カフェ風など具体的に

・帰りたくなる家

・在宅ワークも出来たらうれしい

雰囲気は?と聞かれるとこう!と答えるのはなかなか難しいと思います。そこで住みたい家のデザインとしてまずどのカテゴリにあるのかを決めていきましょう。

それが決まったら、具体的に間取りや必要な部屋のイメージを出していきます。部屋数などは家族の人数や住まい方である程度決まりますが、それ以外にこれは絶対に必要!というものは先に決める必要があります。

<font size="3"><b><u>色のイメージを決める</u></b><font>

・全体的にダーク色で統一、など先に具体化するとよい

・床色と壁紙の色は最初にイメージしておくとコンセプトとして考えやすい

数年前からでしょうか、インテリア雑誌やデザイナーズ賃貸などで人気が高い男前インテリアをイメージしたリノベにしようというのは当初から考えていました。

このデザインコンセプトというのは明快なのに分かりにくいという不思議な特性があります。頭の中ではこうしたい、でも実際にどうしたらいいか分からない…。というのは皆さんにもありませんか?

そこで、まず最初に「どんな雰囲気がいいのか?」といったところを先に決めます。言語化すると割とはっきりしてくる事も多いです。

言葉にすると自分では分からなかった部分も見えて来たりしますので、ぜひやってみましょう。

次に、全体的な色のイメージを考えます。細かい色の振り分けが難しい場合は、ある程度お任せしてしまっても良いと思いますのでまずはコンセプトとして床と壁紙のイメージから。

木を見て森を見ずの言葉があるように、一つづつ別々に考えていくと全体的にバタつきやすいのでここは注意が必要です。</font></font></font></font>

置きたい家具から考えたケース。

<font size="3"><b><u>置きたい家具を考える</u></b><font>

・キッチンダイニング・リビング・寝室・和室など、ブロックごとに置きたい家具を考える

・ちょっといい感じの家具屋さんにいってみる

オシャレな部屋にしたいと思った時、意識すると良い点はいくつかありますが一番大きな部分は「バランス」です。

シンプルさ:複雑さの割合を家具・インテリアそれぞれで7:3前後になるように配置を考えるのが個人的にはお勧めです。これは個人のセンスや好みなどもありますのでバランス感覚は人それぞれな部分があります。

ただ、例えばキッチンダイニングが7:3であるのにリビングでは1:9になっている、などのように連続する部屋のバランスを大きく変えると少しバタついて見えるかもしれません。</font></font>

水回りなど住んでいる場所を見る

<font size="3"><b><u>住んでいいる自分をイメージする</u></b><font>

・図面だけではなく、実際の展示場などで大きさや雰囲気を体感する

・内覧会など実際に人の住む家に行ってみる

新築・リノベ・リフォーム全てに言える事ですが、図面だけではなかなかイメージが沸かないものです。実際の展示場に足を運び雰囲気や大きさ、またそこでの説明などを受けると意外と思った以上に新しいアイデアが沸いたりもします。

そして、一番重要な事は実際に人が住んでいる家に行ってみること!生活感の出方や隠し方など、色々な工夫をされている事も多いのでとても参考になると思います。

<font size="3"><b><u>最後に</u></b><font>

さて、今回はコンセプトの決め方からご紹介しました。

ここが一番家づくりで大事な部分で、楽しいところです。

間取りなども非常に重要なのですが、まず雰囲気を創造してから必要な間取りに入っていくのが家づくりで失敗しないコツですので、楽しんで考えてくださいね。

お疲れ様でした!</font></font></font></font>

こんにちは!

今回は弊社で使用する断熱についての考え方になります。

弊社が考える断熱の考え方になりますので、新築ご検討の方はご参考になさってください。

まとめ

・施工が大事!きちんと気流止めは施工すること。

・断熱材も大事だけど、バランス感は必須。窓も大切。

<font size=3><b><u>目次</u></b></font>

・基本的な考え方

・断熱材によっての違い

・なぜ断熱なのか

・施工方法によっての違い

・窓の大切さ

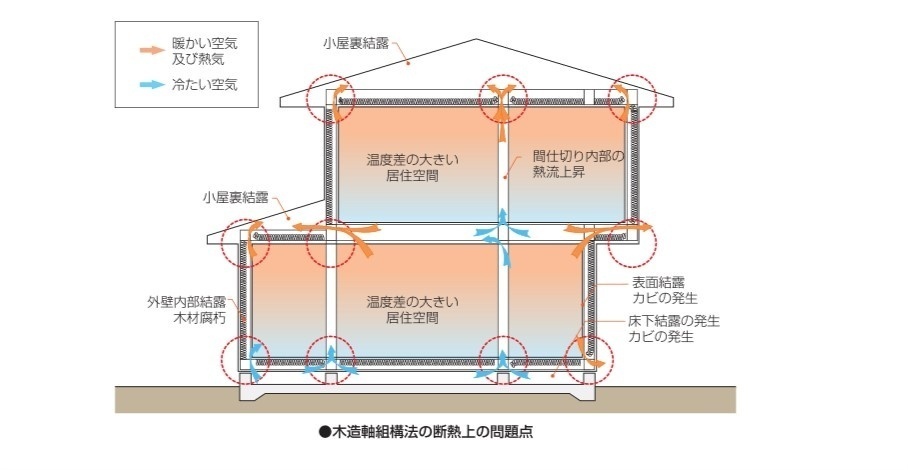

<font size=3><b><u>基本的な考え方</u></b></font>

まず、基本的な考え方として断熱においては隙間を作らないこと、というのが大前提となります。これはどの材料を使った時であっても同じ考え方です。そもそも断熱材を使った家づくりというのが認知されてきたのが実はまだ<b>40年程度</b>しか経っておらず、その時期に施工された物件が問題点を顕在化させてきたのがここ15年ほどの間です。

上図は東京都環境局の公示している「断熱設計の考え方」から、注意点として示されているものです。基本的には全て空気の移動による熱移動を示していて、これが何より基本であることがわかります。

原理的な部分についてはリンク先にある内容をご覧頂ければ良くわかる内容となっていますが、断熱材の種類によらず「気流を動かさない事」はとても大事であることがわかります。

・参照元リンク <a href=https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/ninsyo/tebiki.files/191003Chapter6_7_8.pdf>東京都環境局「断熱設計の考え方(PDF)」</a>

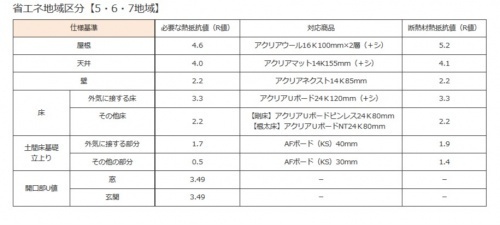

<font size=3><b><u>断熱材によっての違い</u></b></font>

上図は断熱材の能力と必要な数値を示したものです。

記載のある「断熱材熱抵抗値」(R値)というのは、断熱材の厚みを各断熱材に表示される熱抵抗率で割ったものです。

つまり、計算上はこんな感じです。

例

<font color=red><b>高性能グラスウール16K

熱低効率 λ=0.038

壁の厚さ 105㎜</b></font>

R値=厚み0.105÷0.038=約2.8

<font color=red><b>吹き付け断熱材A

熱低効率 λ=0.038

壁の厚さ 105㎜</b></font>

R値=厚み0.105÷0.038=約2.8

この数値については各断熱材ごとに設定が違っており、種類によって違いが出るのは数字ではなく施工方法や特性による部分が大きいのが断熱材の違いとなります。

<font size=3><b><u>なぜ断熱なのか</u></b></font>

ここまで数字の事などを書いてきましたが、結局のところなぜ断熱なのか?という部分についての考え方は各社違いがあるように感じます。特に、冬の冷気や夏の熱などを防ぎ快適で安全な家づくりという部分は共通するものの、それから先にどう維持していきたいかという部分は若干違いが見て取れます。

弊社では、全ての基本は「安全で安心な住まい」であることと、「長期に亘り快適に、かつ低燃費でメンテナンスは最小限に」であることを目指した家づくりと考えます。

そうなると、まず大前提は快適な家づくり。それからメンテナンスが容易かつ30年、50年先も快適に過ごせるよう低燃費であることを念頭に材料選定などをさせていただいています。

<font size=3><b><u>施工方法によっての違い</u></b></font>

施工方法が間違っていると、例えばグラスウールでは内部結露からのカビの発生、吹き付け断熱材では厚み不足などによる壁内結露などなど、多くの問題が発生します。実例は様々ありますが、実際に問題が起こったあとに気が付くということも少なくありませんので最初の施工は非常に重要な要素になってきます。

特に、何を使った場合でもすべて共通する問題として壁内結露というものがあります。

写真などで見ると施工方法を間違っただけでここまでの問題になるのか、と本当に怖く感じる事も多いのも事実です。

<font size=3><b><u>窓の大切さ</u></b></font>

断熱材の種類でも書きましたが、実は意外と断熱材の種類によっての性能差というのはそこまで大きくはありません。熱や冷気が最も室内に侵入する場所として挙げられるのは窓であることが多く、可能であればここの性能を高く保つ事も断熱対策としては重要になります。

ただし、窓選びで重要なのは性能もさることながら保守性も視野に入れる必要があり、とても高性能ではあるが気密部分が雑であるとか、掃き出し窓などであれば乗った際に破損の可能性が高いものなども存在しておりなかなか難しい判断になると思います。

<font size=3><b><u>まとめ</u></b></font>

大事な部分はとにかく施工をきちんとする事!というのが結論にはなります。特に重要なのは気流止めと呼ばれる空気を動かさない仕組みです。これがきちんとできていないと、内部結露や温度差によるヒートショックなど、思いもよらない事故が起きてしまうため大きく注意が必要な部分になります。

また、窓選びは最も重要な部分の一つでもあるため家づくりの際には意識するべきではないかと考えています。

福井の断熱においては、湿気も多い地域柄結露についての対策はとても大事ですのでここは必ず確認されることをお勧めいたします。

お疲れ様でした!